もうすぐ終わっちゃうんだけど、仙台市博物館では「平泉展」をやってます。21日まで。

世界遺産登録、残念だったね。

もう少し小粒なエキシビを予想していた。が、実はかなりリキ入れてやっていました。

人もいっぱい。しかし平均年齢がえらく高かったのはどうしてだろう?

エキシビの内容によって来場者の年齢に変動があるのはわかるけど、

それにしても高齢者に偏っているように見えた。団体さんが来ていたのかなあ。

子供もうるさいが、おじーさんおばーさんも話しながら見るからうるさい……。

まあ、あれだけ人がいればもうなんだって同じだけどね。

メインはやはりみちのく仏。今まで見たことがあるものも多かったけど。

初見のなかではまず、永泉寺の聖観音像。一番一所懸命見た。何かとても特異な気がして。

わからん。何と言うか、あなたはどこから来たの?状態。

地元の作風かって言われるとだいぶ違う気がする。

しかし都関連にしては非常にぎくしゃくしたものを感じる。顔の部分が妙に浮いてる。

一所懸命耳をすませた。

こういうものを見る時は「見る」というより「聴く」に近い状態になる。

何か話してくれることはないのか。わたしに何か語ってくれないのか。

しかし相手方が目を伏せているせいか、あまり意志が通じる気がしない。

かなり必死に念じたんだけど、返事はなかった。

次は地味ながら松川二十五菩薩堂。

(じゃらんのページ。他に、個人のページっぽかったので貼らないが、もっといい写真が

載っているサイトもあった。「松川 二十五菩薩堂」で検索可。一関市。)

全部断片なのだが、しかしそれでも美しかった。たおやかなライン。

平等院の木造雲中供養菩薩像を思い出した。あっちはちゃんと残っているし、

造型的に似てるというわけでもないんだけど。

飛天でもっと似た造型があった気がするなあ……

最後に藤島毘沙門堂の毘沙門天。頬骨が高くて、ハンサムな毘沙門天でありました。

あ、そうそう。こないだ地元で見つかった?ばかりの、十八夜観世音堂の仏像も見た。

実に稚拙な感じのブツでした。左右の目のバランスがとれていない。

子供の顔をしている。稚拙さに幼子の無垢を感じた。

他の仏像には再会の挨拶をする。

※※※※※※※※※※※※

以前にも金色堂内陣の地蔵尊は博物館に来たことがあるので、近くから見たことはある。

しかし今回、なんでみんなこんなに同じ顔をしているんだろう?と疑問に思った。

これで木造というのが信じられない。まるで型取ったように同じ顔じゃないか。

仕事がプロすぎる。

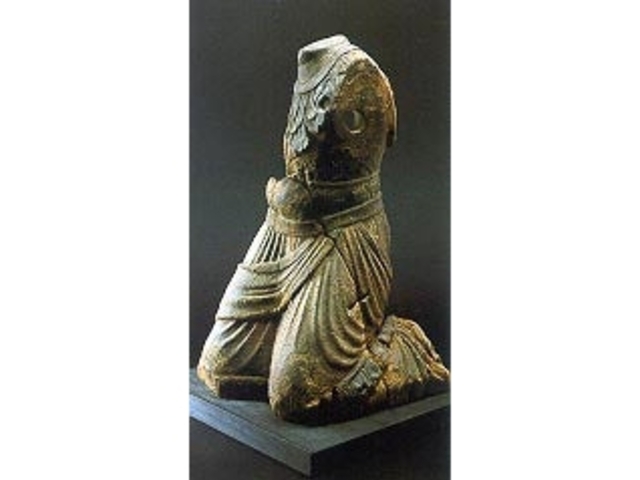

疑問と言えば、大長寿院の騎獅文殊菩薩半跏像だよ。

あの彩色のべったり具合はナニゴトだろう。今出来感アリアリ。

12世紀って有り得ないでしょー、といいたかった。金もぴかぴかできれいすぎ。

20年くらい前に作ったものかと思ったよ。何ですかね?アレ。

伝安倍貞任着用金銅前立。これも「へ?」という類。

兜の額についている飾り。……のばずなのだが、あれは無理だろう。

でかすぎ。大きな三日月型で、端から端まで2メートルくらいありそうな……

幅も最大で20センチくらいあるんじゃないかと思うしさ。

イメージは猛牛。あんなん兜につけてたら首が折れるわ。

実に小品だが「赤木柄螺鈿刀」が印象深い。

(正式名称が出品目録で確認出来ないってどういうことだ?)

刀の柄の部分が木製で、そこに秋草が螺鈿でデザインされている。説明によると薄と蜂らしいが。

デザインとしてはかなり適当。あんまり力が入っておらず、普段使いらしい無造作。

ただ螺鈿の部分はとても繊細。あれだけ細い線の螺鈿は、むしろ難しい気がするよ。

忠衡に持ってて欲しい。

他はざくざく見て終了。何しろ人が多かったし。

金銀経とかは何度も見てるしね。「後三年合戦絵巻」なんかは、じっくり見られれば

興味深いとは思うが……

わたしは実は平泉フリークなので、見るならばちゃんと見たい。あの人ごみではちょっと。

コメント