いや、うっとうしい話でした。

主人公のいきあたりばったり感に、読みながら腹が立った。

仮にも人を殺そうというのなら、もっと腹を据えてかかれと!

非常に利己的に殺しておきながら一体何を惑乱しているのだ!

完璧に隠し通すくらいの覚悟がなければ、計画殺人になんて手をだすなよ、この青二才め!

※※※※※※※※※※※※

文学作品に対する一般的意見としてwikiを参照するのはちょっとアヤシイが……

(結局素人一個人の意見でしかないからね)

わたしにはラスの(主人公の名はラスコーリニコフ。覚えられない。)論文は、

単にたわ言としか思えないので、それを哲学的内容と言われてもなあ、という気がする。

まあ、別件で哲学的内容と感じる部分も多分3ヶ所くらいあったと思うが。

「目的は手段を正当化する」という言葉があるが、わたしはこれに全然賛成しない。

間違っている手段はあくまでも間違っているのだ。手段が間違っている場合でも、

目的そのものが間違っているとは限らないが、手段が間違っていることは変わりようがないでしょう。

最善の手段を選んだとしても、しかしそれが「正しい」とは限らないのだよ。

だんだん言葉の意味の定義の問題になってくるが。

ヒューマニズム小説、かね?

うーん、そうなのかもしれないけど……わたしはむしろ通俗小説として読んだ。

読む前のイメージに反して非常に読みやすかった。読者を飽きさせないメリハリのある

ストーリーと個性あるキャラクター。そのキャラクターが文句なく魅力的かというと

そうでもないのだが(カテリーナ・イワーノヴナとかプリーヘヤ・アレクサンドロブナの

言動にイライラして、「お前はアホか!」と言いたい衝動……)、少なくとも血が通っている。

あの時代のロシア、の風俗小説でいいんじゃないのかな。

世界の名作などといって別に祀りあげなくても……

※※※※※※※※※※※※

話は変わって。

名作がなぜ名作とされるかというと、それはひとえに文学史上の画期的な一作であるからだよね。

そしてその「画期的」というのは「面白い」とイコールではない。

「面白い」というより、より一層「新しい」に近いような気がする。

今までと違う、何か新しく思える、という点で文学史上で突出するわけでしょう。

とすれば、名作に面白さを求めるのは間違っているのかもしれない……

いや、文学史上の名作にも面白いものはあるけれど、「名作だから面白い」とはならない。

その新しさを新しいと認識出来なければ、魅力は大層減ずるはずだ。

たとえば、「浮雲」(二葉亭四迷の)なんか、日本文学史上初の言文一致体で書かれた小説として、

必ず国語の授業では(そのことを)教わるけれど、実際に読むとものすごく面白くない。

あれは言文一致体であることが価値の小説。

しかし現代の我々は言文一致の小説に取り巻かれているわけだから、あれに新しさを感じたり、

それによって「すげー」と思ったりは出来ないでしょう。

わたしは今まで「受賞作品」や「ベストセラー」が面白くないのはしょうがないことだ、

と思って諦めてきた。今後、これに「名作」を加えることにしよう。

「かつてどこが新しかったのか」と思いながら読むことにしようかな。

でもそれは小説の読み方としては、だいぶ邪道……

加えて、わたしは文学史には全く詳しくないので、どこが新しいのかなんてことは

きっとわからないなあ。

いやいや、この作品は不満を持つほど面白くないわけじゃなかったよ。

(キャラクターの行動には不満を持つけど)

一般的な「名作」についての話。

河出書房新社

売り上げランキング: 968371

コメント

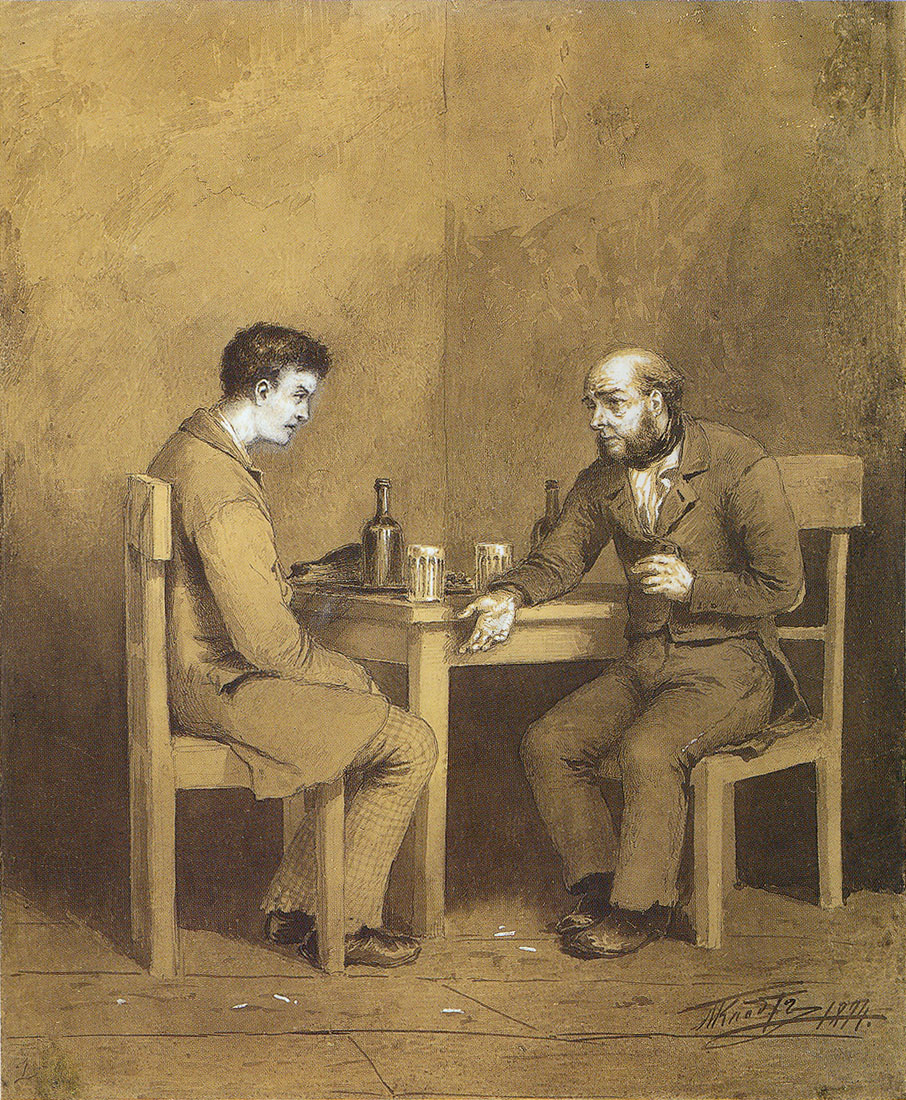

罪と罰

ラスコーリニコフは現代の若者みたいですよね。なんだか傲慢で、乱暴で、かと思えば親切で誠実な人間・・・・。

「国家の品格」で”頭は冴えていても情緒のない人間は困る”というような文がありました。まさに”頭は冴えていて情緒のない人間”はロディオンにあたると思います。

彼の考えた超人思想ははっきりいって、へ理屈です。冒頭のほうでも自身でいっているじゃありませんか。ラスコーリニコフは自尊心の高すぎる青年です。自分は偉人だと思い込んで、何でもしでかす。恐ろしい人物といえます。

エピローグは感動しました!たくさんのブログを読んでいて、エピローグは感動すると書いてあって、そんなに感動するっけか?と思ったのですが、読み返してみたら思わず涙してしまいました。

「目的は手段を正当化する」とはどなたがいった言葉ですか?亀山氏は「目的は手段を正当化するのか」とおしゃっておりましたが。

Unknown

いらっしゃいませm(__)m

多分ラスは、自分が偉人だと思い込みたかったんでしょうね。

人を殺すことが偉人の証明だと……原因と結果をまるで取り違えてしまった。

やっぱり単にアホ……いやいや。むぐむぐ。

しかしポリフィーリ(でしたよね?)に自分で告白する

(たとえ裏をかこうとしていたにしても)

ラスは本当にアホだ!この辺が読んでいて腹が立ちました。

てーか、そんな御大層な「理論」を振りかざすならもっとしゃんとしろと!

びびるなと!言ってやりたい。

エピローグ……ってどんなんだっけ?としばらく考えて、

ようやく思い出しました。

読んだのが10日くらい前で、……もう忘れてしまうんです。

この作品はエピローグがちゃんとエピローグで安心しました。

(「戦争と平和」のエピローグが許せなかったので。

これも変な終わり方をしていたらロシア文学作品の結末に偏見を持つところでした。)

後味がいい話がいいですね。

「目的は手段を正当化する」は、もうずっと前から入っていた言葉ですので、

出典を考えたことがありませんでした。

……wikiによるとセルゲイ・ネチャーエフという御仁らしいです。

実際にどういう形で言われたかは知りませんが。

期せずしてロシア繋がり?

ではまたお立ち寄り下さい(^o^)。